asics gel lite-3

何と言っていいものか

ただアンテナに引っかかったというだけの「物」 ビビッときて買い集めただけの雑多な「物」

そんなものが作業場には所狭しとあふれています 訪ねてこられた中でも一部の方々は節操のないこの置物に???となっているようですが・・

一見無駄に思える「物」たちも、ちゃんと良いと思って少しずつ集めたもので、こんなのがふとした時に心安らぐのです

価値なんて自分にだけあればいいし、自信をもって血の通ったセレクトと買い物だったと思っています

ドロドロという音と共に鈍く立ち上がり走る

よくよく見ると何なんだ この色 買った時からこの色だけどこんな色元々ねえぞ

不都合も不具合も上げりゃきりがない ただもちろん良いところもあるよ

そのちょっとした良いところが多分手放せない狂った魅力なんだと思う

気にせず使い込んでください

もし壊れても直しますので

大事にな物になりますよう

日々気付こうが、気付くまいが身の回りというものは絶えず変化しています

変化というのは日常からすれば異物なもので、時として不安を引き連れてくるものです

チャンスなんてもんも変化なもんで、不安や勇気をもって接しなければならない

何もしなくても老いる変化は受け入れざるを得ないので、どーせだったら・・・

完売していたWALLETが再入荷しました

平気で10年以上持ちます よろしければ

やりたいことを全部やるには一生じゃ時間が足らないかもしれない

アパレルの友人が何気なくはなった一言

それを実現すべく、頭がおかしくなって何回もぶっ倒れたりもしたって話でした

キツイことも多いけれど、それでも服が好きで四六時中服のことばかり考えてるって

そんなン聞いたらおじさん 火つくっしょ

まだ負けてらんないっていうかそんな奴といつまでも対等で話ができるようにしとかないとなぁと思いました

今、良いと思える物つくりを正直に作る

昔からそうしてきてた これからもそうだ

なんだかんだで久しぶりにGAVIALのベルトを作りました

お互いの共通意識はシンプルな鋲ベルト 直球でひねりがない分、見新しさは薄れますが、飽きの来ない永く付き合えるデザインになっています

リストバンドは初のスナップボタン式 着脱が容易で演奏等の邪魔にならない配慮です

うちの厚めの革に大きめのピラミッドは相性がいいです

グリーンとブラックは手染め 経年経過も楽しんでいただけたらなと

販売経路等はGAVIALまでお問い合わせください

中村氏の力強さを表現かつバックアップできるような1本に仕上がったと思います

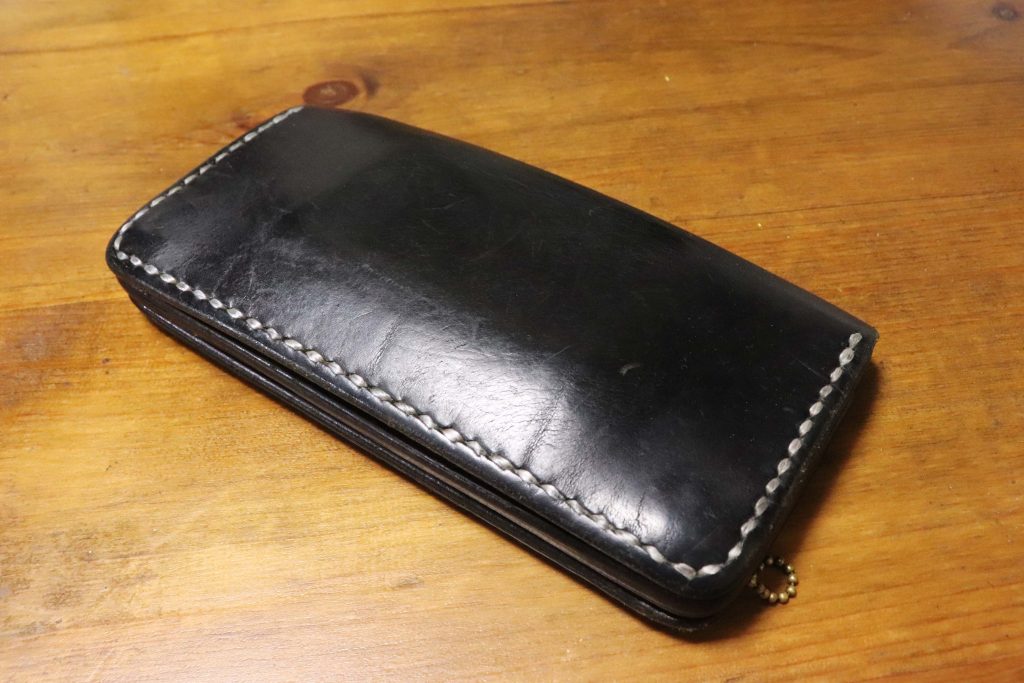

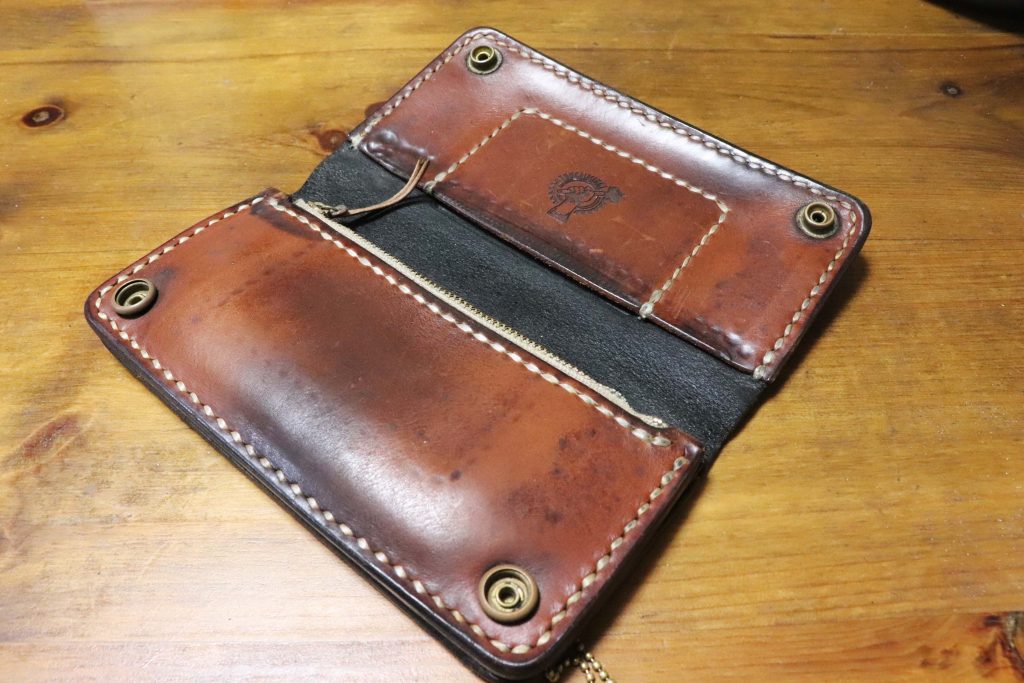

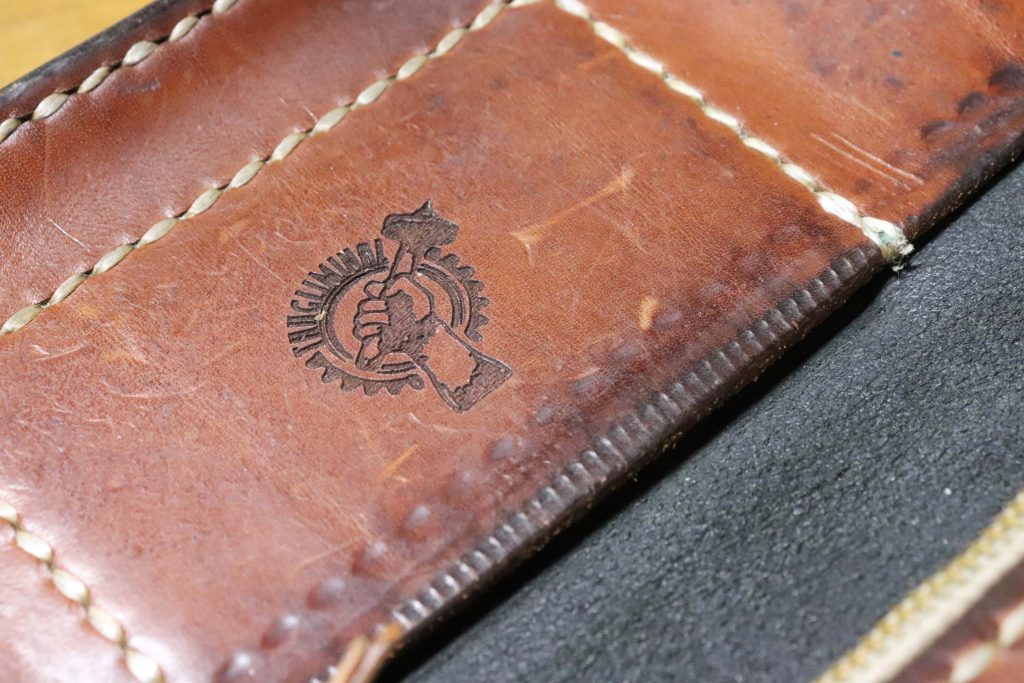

自身の BLACK/BROWN WALLET

先日ふと思い立ち、財布を新調することにしました

別に何かが壊れたわけではありません 経年経過のサンプルとして保存でもしようかなと

よく手で触る場所、手縫い糸の跡 各所に永く使用した痕跡が見られます

パンツのバックポケットに入れて使用していて、作り手としてはどうなんだとは思いますが、荒々しく使ってもとにかくタフについてきてくれたなぁと思います

いろいろな場面一緒に過ごしました ありがとう